Des barbelés dans la Sierra

|3. Crise de l'ancien système et nouvelle spécialisation (1950-1990)

Texte intégral

1Après les six années de gouvernement Lazaro Cardenas (1934-1940), la Réforme agraire est brutalement ralentie. L’équilibre des forces politiques favorise désormais l’initiative privée, c’est-à-dire le secteur des exploitations les plus capitalisées, par opposition au secteur ejidal issu de la Réforme agraire. Le secteur privé est alors considéré comme le seul capable de mener à bien la « modernisation » de l’agriculture. Pour cela, il faut ouvrir de nouvelles terres aux activités agricoles et pastorales et en laisser l’exploitation aux « entrepreneurs » agricoles (Tarrio Garcia, 1985). De grands barrages sont construits dans le cadre de la nouvelle politique dite « des bassins hydrographiques » à partir de 1947 tandis que les nouvelles lois de colonisation (1946) facilitent le défrichement des régions tropicales humides, l’installation de nouveaux ejidos et la formation de grands domaines d’élevage.

2Les grands travaux d'irrigation, le développement de l’industrie chimique et la proximité du marché nord-américain permettent une diffusion rapide des variétés de la « Révolution verte » (blé) et l’accroissement des surfaces consacrées aux cultures d’exportation. Les terres irriguées, le plus souvent confiées au secteur privé le plus capitalisé, sont au centre de ce processus de modernisation. L’agriculture pluviale et paysanne ne retient guère l’attention des pouvoirs publics, si ce n’est lorsqu’il s’agit de retarder l’explosion sociale et de parfaire le contrôle politique exercé sur la paysannerie par la poursuite de la Réforme agraire.

3Le renforcement de la division du travail s’accompagne également d’une spécialisation régionale accentuée qui marque les paysages agraires mexicains. Dans l’État du Michoacán, les cultures légumières ont envahi les vallées irriguées du nord ; le sorgho a partiellement remplacé le maïs sur les terres pluviales du Bajio ; l’avocatier s’est substitué aux pins et au maïs sur les versants du plateau tarasque. À l’ouest de la Sierra de Coalcomán, les cultures fruitières ont occupé les nouveaux périmètres irrigués de l’État de Colima. Au nord de la Sierra, la grande dépression des Terres Chaudes a été transformée par les travaux d’irrigation entrepris par la Commission du bassin du Rio Tepalcatepec. Près de 100 000 ha y ont été dotés d’infrastructure d’irrigation, consacrés surtout aux cultures d’exportation (coton, citron vert, melon, pastèque, etc.). Les Terres Chaudes sont aussi désenclavées par la construction de routes et de ponts.

4Comme la région de Coalcomán ne fait pas partie du bassin hydrographique du Rio Tepalcatepec, elle ne bénéficie pas directement de l’aménagement de la vallée, si ce n’est par l’ouverture des voies de communication. C’est au lendemain de la révolte des Cristeros et pour des raisons politiques évidentes que le projet de piste reliant Coalcomán à Apatzingán est mis en chantier. Le chemin est achevé en 1947 et la construction d’un pont sur le Rio Tepalcatepec permet d’accéder à Coalcomán en toute saison depuis 1952 (Cardenas, 1972). En outre, le développement de l’aviation légère et la multiplication des pistes d’atterrissage augmentent la mobilité des personnes et facilitent le petit commerce. Ainsi, la plupart des villages isolés de la Sierra de Coalcomán peuvent être rapidement reliés aux principales villes des alentours : Colima, Ciudad Guzman, Apatzingán, Uruapan et Morelia.

5Bien que reliée désormais au réseau routier national et désenclavée par les transports aériens, la Sierra de Coalcomán reste relativement isolée, dépourvue d’avantages comparatifs et sans possibilité d’irrigation. Est-elle maintenue à l’écart de la « modernisation agricole » et marginalisée ?

6De fait, le système agraire mis en place par les migrants installés à Coalcomán depuis la fin du xixe siècle se transforme profondément. Le pois chiche est infesté de maladies cryptogamiques et les terres ne sont plus labourées ; les marchés des deux principaux produits de la Sierra de Coalcomán – taureaux de dressage et porcs gras – s’effondrent. La plupart des productions disparaissent peu à peu, tandis que l’élevage naisseur devient progressivement l’activité dominante, le centre de gravité des systèmes de production. Cette nouvelle spécialisation de la région de Coalcomán s’accompagne du départ de la plus grande partie des métayers vers de nouveaux horizons, ainsi que d’une relance des accaparements de terres perpétrés au détriment des communautés indiennes de la côte.

LA SPÉCIALISATION VERS L’ÉLEVAGE NAISSEUR

L’élimination progressive de la plupart des activités de l’ancien système agraire

La maladie du pois chiche

7La crise du système agraire et sa transformation se manifestent d’abord par la maladie du pois chiche et du haricot noir due à l’infection des plantes par un champignon microscopique (l’Anthrachnose du pois chiche). Comme cette maladie cryptogamique détruit entièrement les plants, les surfaces emblavées en pois chiche et en haricot sont considérablement réduites en quelques années (1960-1965). La culture du pois chiche est même complètement abandonnée jusqu’à ces dernières années où elle réapparaît dans certaines exploitations.

8Avec l’abandon de cette culture, c’est un élément fondamental du système de culture attelée qui disparaît. On se souvient que le pois chiche intervenait en tête de rotation sur les terres labourées, précédant ainsi la culture du maïs. Contraints de délaisser la culture du pois chiche, les agriculteurs continuent néanmoins à semer du maïs sur les terres labourées, en effectuant le même travail du sol qu’auparavant : labour à la charrue en fin de saison des pluies (septembre) puis passage avec l’araire en octobre (qui correspond au sarclage de l’ancien pois chiche) et, enfin, troisième passage (charrue) au mois de mai pour préparer les semis de maïs. L’ancienne culture du pois chiche est donc remplacée, dans la rotation, par une véritable jachère qui permet de préparer le terrain à la culture du maïs. Le maintien des différentes phases de travail du sol après abandon du pois chiche met donc en évidence le véritable rôle que jouait ce dernier dans la rotation. Au rôle – relativement limité – de fournisseur d’azote s’ajoutait celui – décisif – de plante sarclée qui permettait un nettoyage efficace de la parcelle (adventices) et un ameublissement satisfaisant du sol. On pouvait préparer la culture du maïs (labour) sans attendre les premières pluies et donc semer immédiatement après leur arrivée. Après l’abandon du pois chiche, ces pratiques se maintiennent pendant quelques années avant d’être à leur tour délaissées. C’est la reproductibilité même du système de culture qui est alors atteinte.

- 1 D’après les recensements agricoles de 1950, 1960 et 1970, les rendements moyens obtenus dans la co (...)

9En effet, les labours de jachère augmentent la quantité de travail nécessaire à la culture du maïs sans permettre pour autant de maintenir le niveau de rendement. Dans le tableau vii, on retient le cas favorable d’une parcelle faiblement pentue pouvant être efficacement labourée à la charrue. Un seul passage de l’outil remplace les deux passages croisés de l’araire pour la préparation du champ avant les semis de pois chiche et de maïs. Il faut alors 49 journées de travail pour cultiver 1 ha de maïs. Aux deux hypothèses de rendement adoptées pour le maïs dans les tableaux iv et v (partie 2, p. 67), on en ajoute une troisième plus défavorable de 5 q/ha, qui rend compte de l’évolution probable des rendements1.

Tableau VII. Rendements et productivité du travail pour la culture du maïs après abandon du pois chiche

* Les quantités sont rapportées à la surface concernée par la « rotation » jachère/maïs (2 ha).

10La productivité du travail diminue donc fortement. En outre, la quantité de kilocalories produites par hectare dans l’hypothèse la plus favorable reste inférieure à celle produite par l’ancienne rotation pois chiche/maïs dans l’hypothèse la moins favorable (tabl. v, p. 92).

11Par ailleurs, et de l’avis même des agriculteurs, la généralisation de l’usage de la charrue sur les versants raides de la Sierra aurait accéléré l’érosion et précipité l’abandon de la culture attelée. Lorsque les terres étaient travaillées à l’araire, la moitié du terrain (chaque bande séparant deux sillons consécutifs) n’était pas remuée par le passage de l’outil, ces micro-terrasses constituant une protection efficace contre l’érosion. La charrue au contraire bouscule la totalité de la superficie et travaille plus profondément, parfois jusqu’à racler la roche mère toute proche. En quelques années, la terre pulvérisée est emportée et « il ne reste que la pierre ».

12L’abandon de la culture du pois chiche et l’érosion progressive des versants conduisent donc à la régression rapide de la culture attelée dans tous les ranchos de la Sierra de Coalcomán (tabl. viii). Mais les terrains abandonnés ne retournent pas à la friche pour autant : lessivés, indurés par le piétinement des animaux et parfois réduits à des affleurements de roches, les anciennes « terres à bœufs » se transforment en une sorte de steppe arbustive où seul le huizache (Acacia schaffneri) pousse car ses gousses sont appréciées du bétail, ses semences activées au cours du transit intestinal et disséminées par les animaux. Les seules terres encore labourées sont celles de la vallée de Coalcomán. Elles sont maintenant travaillées au tracteur (partie 4, p. 215).

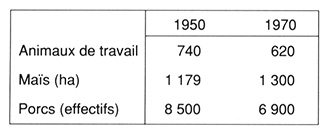

Tableau VIII. Régression de la culture attelée dans la commune de Coalcomán 1950-1970

Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970.

* Tous systèmes de culture confondus (culture attelée et sur brûlis).

** Union des éleveurs de Coalcomán, chiffre avancé pour 1987.

*** SARH, Distrito de Desarollo Rural no 083, Aguililla, moyenne 1980-1985.

13La crise de l’ancien système agraire commence donc par une crise conjoncturelle, celle de la culture du pois chiche. Mais ne nous y trompons pas. Une jachère soignée et l’utilisation plus systématique du guano de chauve-souris auraient permis le maintien de la culture attelée, au moins sur les parties les moins en pente de la Sierra. S’il n’en est rien, c’est que les conditions du développement de tels systèmes de culture ne sont plus réunies. Certains agriculteurs affirment qu’en négligeant les premiers labours de jachère, ils ont provoqué une diminution des rendements, entraînant l’abandon rapide de la culture. Pour d’autres, plus nombreux, c’est l’apparition des herbicides et des engrais chimiques qui les a conduits à délaisser les terres labourées, au profit du système de culture sur brûlis, alors facilité par ces nouveaux intrants. Mais les systèmes de culture avec labour n’auraient-ils pu bénéficier, eux aussi, de l’utilisation de ces nouveaux moyens de production ? Et la recherche agronomique n’aurait-elle pu mettre au point de nouvelles variétés de pois chiche résistantes à l’Anthrachnose ?

14La découverte d'une crise spécifique du pois chiche ne suffit donc pas à expliquer son abandon total et la régression si spectaculaire des terres labourées. Elle n’en constitue assurément qu’un élément.

L’évolution de la production de porcs gras

15La diminution des surfaces labourées se traduit bientôt par un effondrement de la production de pois chiche et une baisse importante de la production de maïs. Comme la consommation humaine de maïs ne peut être réduite (elle augmente même avec la croissance démographique), c’est la quantité de maïs distribué aux porcs qui diminue fortement, et donc le nombre de porcs engraissés chaque année. D’après les recensements agricoles de 1950 et 1970, cette baisse serait de près de 80 %, comme en témoigne le tableau ix.

Tableau IX. Évolution de la production de maïs et de porcs gras dans la commune de Coalcomán 1950-1970

Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970.

16Les données des recensements concernant les porcs sont incertaines, mais une estimation simple confirme les mêmes tendances. Vers 1930, 1 500 familles produisaient chacune environ 5 t de maïs chaque année dans la commune de Coalcomán (partie 2, p. 67). 2 t étaient destinées à la consommation familiale, à la basse-cour et à l’âne, tandis que les 3 t restantes étaient consacrées à l’engraissement de cochons (par le métayer et surtout par le propriétaire). Nous avions alors estimé la production annuelle de porcs gras à 15 000 têtes. En 1970, la population rurale de la commune de Coalcomán est toujours de 1 500 familles environ car la croissance démographique a été anéantie par l’exode des métayers (dont on reparlera). En admettant que chaque famille ne produise plus que 3 t de maïs par an (c’est l’ordre de grandeur suggéré par le recensement de 1970) et que la consommation de la famille et de la basse-cour est la dernière sacrifiée, le surplus de maïs dégagé par chaque famille se réduit à 1 t de grains et il n’y a plus de pois chiche pour compléter la ration alimentaire des cochons. La quantité totale de grains disponible pour les porcs est alors de 1 500 t, ce qui permet d’engraisser 3 750 porcs si l’on distribue 400 kg à chacun d’eux (et non pas 300 kg comme c’était le cas lorsque la production de pois chiche était abondante). En réalité, cette production est probablement encore plus faible car la croissance urbaine du bourg de Coalcomán multiplie le nombre des improductifs : une partie du maïs excédentaire est vendue au bourg plutôt que distribuée aux cochons.

17La maladie du pois chiche, l’abandon progressif des terres labourées et la chute consécutive de la production de maïs semblent donc à l’origine de l’effondrement de la production de porcs gras. Pourtant, tout porte à croire que cette activité aurait connu une évolution identique si la production de maïs et de pois chiche s’était maintenue à un niveau élevé.

18En effet, les conditions de concurrence imposées par le marché ne laissent alors aucune chance à la production fermière de saindoux. L’évolution des habitudes alimentaires, en liaison avec l’urbanisation, et l’essor de la production mondiale d’oléagineux déclassent définitivement les graisses animales au profit des huiles d’origine végétale, produites dans de meilleures conditions de productivité. Si, en 1906, 1 kg de saindoux valait le prix de 20 kg de maïs dans le bourg de Coalcomán (partie 2, p. 67), il ne vaut plus qu’une douzaine de kilogrammes de maïs (pourtant lui même dévalué) cinquante ans plus tard et moins de 10 kg au début des années soixante-dix (sur le marché de Mexico).

19Dans la Sierra de Coalcomán, la production de saindoux se limite donc progressivement à la capacité de consommation de la population locale. Pour les familles les plus démunies, le cochon reste un recycleur de déchets domestiques irremplaçable et permet d’éviter toute dépense monétaire pour la consommation domestique de graisses. Le sacrifice du porc gras marque aussi les fêtes familiales les plus importantes ; tout le monde préfère encore le goût de haricots noirs frits au saindoux que celui donné par les huiles végétales.

20La dépréciation relative du prix du saindoux est encore plus marquée par rapport au prix de la viande de porc. Jusqu’en 1943, 1 1 de saindoux valait légèrement plus cher que 1 kg de viande de porc. Après cette date, le prix de la viande dépasse définitivement celui de la graisse pour s’établir à plus du double (fig. 25). Les marchés urbains absorbent des quantités considérables de viande de porc, tandis que la graisse devient un sous-produit dévalorisé.

Figure 25. Évolution comparée du prix (en pesos) de la viande de porc et du saindoux à Mexico (1927-1970).

Source : d'après les données de Inegi-lnah (1986) (voir annexe 7).

- 2 En 1960, six millions de porcs sont recensés au Mexique. Ils sont près de 10 millions en 1970 et 2 (...)

21Pour les agriculteurs de Coalcomán, une reconversion dans la production de viande de porc est impossible. Le maïs fournit une alimentation déséquilibrée, incapable de produire un animal conforme aux exigences nouvelles du marché. Il faudrait acheter des aliments concentrés et développer les races (Durok, Yorkshire) capables de valoriser au maximum ces nouveaux aliments. Quelques éleveurs mènent à bien ces transformations mais leur production ne peut en aucun cas dépasser la capacité de consommation du bourg de Coalcomán. Dès les années cinquante, la production nationale de viande porcine est assurée par le développement de grands centres porcicoles hors-sol comme celui de La Piedad dans le nord du Michoacán. Non seulement la production de porcs fermiers ne peut supporter la concurrence de cette production à grande échelle2, mais Coalcomán est aussi trop éloigné des porcheries d’engraissement pour se spécialiser dans les activités de reproduction et les approvisionner en porcelets ; activité réservée aux villages situés à proximité des centres d’engraissement ou dans les régions productrices de sorgho.

Les cultures irriguées

22Parmi les cultures irriguées, c’est la canne à sucre qui souffre le plus du développement des voies de communication routières et de la concurrence exercée par les grands bassins sucriers. Les gains de productivité enregistrés dans l’industrie sucrière provoquent une baisse relative du prix du sucre raffiné et la disparition de la plupart des petits moulins à canne de la vallée de Coalcomán. Actuellement, la totalité du sucre consommé dans le bourg de Coalcomán, et même dans les hameaux dispersés de la commune, est d’origine industrielle. Le prix des petits pains de sucre roux (cassonade) fabriqués artisanalement est deux fois plus élevé que le prix du sucre industriel vendu dans les épiceries locales, alors que le rapport de prix était inversé dans les années quarante. Ce nouveau rapport de prix fait du sucre roux fabriqué traditionnellement une sorte de produit de luxe (une confiserie) encore apprécié sur le marché local de Coalcomán. C’est pourquoi de petites parcelles de canne à sucre sont encore visibles çà et là dans les exploitations qui disposent d’une main-d’œuvre familiale importante (la productivité du travail n’ayant pas progressé). De plus, les extrémités des tiges et les cannes écrasées peuvent constituer une source importante de fourrage vers la fin de la saison sèche. Mais cette production de sucre roux reste strictement limitée par les capacités d’absorption du marché local.

23Tout autour du bourg de Coalcomán et le long des pistes qui convergent désormais vers le bourg, on peut observer de petites parcelles irriguées de cultures légumières ou fruitières. Là aussi, la croissance urbaine du bourg et la constitution d’un marché local – encore protégé de la concurrence des périmètres irrigués des régions voisines (dépression des Terres Chaudes, État de Colima) par plusieurs heures de routes montagneuses – ont permis le développement spontané de ces cultures spéculatives. C’est surtout vrai pour les produits pondéreux (pastèque, agrumes) dont le prix, sur le marché de Coalcomán, augmenterait du coût de transport s’il fallait les importer d’une autre région. Mais les parcelles sont très réduites et ces activités ne concernent qu’un très petit nombre de producteurs, jouissant d’une rente différentielle due à l’emplacement de leur parcelle sur le bord d’un chemin.

La production d’animaux de travail

24Outre la production de porcs gras, la Sierra de Coalcomán était également spécialisée dans la production de taureaux expédiés dans le centre du pays pour y être dressés et attelés. Cette activité connaît, elle aussi, une crise grave à partir de la fin des années quarante. Elle disparaît totalement en une vingtaine d'années.

25Une fois encore, pour comprendre les transformations agropastorales de la Sierra de Coalcomán, il faut s’intéresser à l’évolution du secteur agraire du Bajio, au centre du pays : c’est là que la plupart des animaux nés et élevés dans les ranchos de Coalcomán sont alors utilisés pour le travail de la terre. Mais en 1947, la politique nationale du « fusil sanitaire », adoptée sous la pression des États-Unis d’Amérique pour faire face à une épidémie de fièvre aphteuse, décime le troupeau bovin au centre du pays. Dans les régions plus isolées et moins bien contrôlées par l’armée, il est plus facile de dissimuler les troupeaux si bien que le bétail échappe aux massacres. C’est le cas de la région de Coalcomán.

- 3 Dans son Informe de 1947, le président de la République déclare : « Pour dédommager les ejidatario (...)

- 4 Il passe de 200 000 à 104 000 d’après les recensements agricoles de 1950 et 1960 (État de Guanajua (...)

- 5 Enquête auprès de Luis Gonzalez Zepeda (Cotija).

26La destruction du cheptel bovin dans le centre du pays devrait relancer la demande d’animaux de travail et encourager la production dans les régions périphériques. Il n’en est rien car la Banque agricole encourage alors l’acquisition de chevaux et de mules, ainsi que le remplacement des anciens araires par les charmes métalliques plus modernes (Perez, 1989). Ce remplacement des anciens attelages (araire et bœufs) par de nouveaux (charrue et chevaux ou mules) est déjà bien avancé dans certaines régions où la formation d’ejidos et les crédits offerts par la banque de crédit ejidal facilitent l’acquisition du nouvel attelage par de nombreux bénéficiaires de la Réforme agraire (Cochet, 1988). L’épidémie de fièvre aphteuse et les politiques incitatrices des années suivantes favorisent la généralisation de ce changement technique à de nombreuses régions3. C’est le cas du Bajío où le nombre de bœufs recensés dans l’État de Guanajuato est divisé par deux entre 1950 et 19604 : Du même coup, la demande de ces régions agricoles en taureaux ou en bœufs de travail est brutalement réduite. Les marchands de bestiaux de Cotija se procurent désormais des chevaux dans l’État de Durango pour les revendre aux agriculteurs, délaissant alors la foire de Peribán5. La dernière cotation de bétail à Peribán a lieu en 1957, mais le dynamisme de cette foire a déjà beaucoup souffert du développement des voies de communication qui permettent aux maquignons de s’approvisionner sur les lieux même de production.

27À la même époque, la mécanisation fait des progrès considérables, surtout dans les grands périmètres irrigués avec l’application des nouveaux « paquets technologiques » de la « Révolution verte ». Le nombre de tracteurs est multiplié par quatre entre 1950 et 1970 (Linck, 1988 a). La définition plus récente de politiques agricoles, visant à stimuler le développement des zones d’agriculture pluviale, permet un nouveau doublement du nombre de tracteurs utilisés au Mexique et accélère le recul de la culture attelée.

La transformation de l’élevage bovin et la nouvelle spécialisation régionale

- 6 Voir Francisco Perez Gil, 1892 : tableau 45.

28Devant l’évolution défavorable du marché des animaux de travail, les éleveurs de Coalcomán réorientent progressivement leurs productions animales. La pénurie de fourrage pendant la saison sèche limite les possibilités de production de viande car les animaux perdent alors le gain de poids enregistré pendant la saison des pluies. L’élevage s’oriente donc vers la production d’animaux plus jeunes, susceptibles d’être engraissés dans les régions humides du pays bénéficiant de meilleures conditions de productivité. Cette évolution est encouragée par les maquignons qui exigent désormais des animaux âgés de quinze à dix-huit mois. Si l’on en croit les données rassemblées dans le rapport gouvernemental de 1892, les animaux de moins de trois ans représentent 36 % des effectifs de quelques troupeaux de la région de Coalcomán6. D’après les recensements agricoles, cette proportion serait de 55 % en 1950 et de 60 % en 1970 pour la commune de Coalcomán. La composition des troupeaux évolue donc profondément, la Sierra de Coalcomán devenant une région spécialisée dans l’élevage naisseur. Elle approvisionne désormais les régions d’embouche qui disposent d’importantes ressources fourragères, le Bajio et l’État de Jalisco (sorgho), mais surtout les régions tropicales humides du golfe du Mexique et, en particulier, la région de la Huasteca aux confins des États de Tamaulipas, Veracruz et San Luis Potosi (fig. 26 et 27). En 1986-87, la Huasteca engraisse près de la moitié des jeunes taurillons mâles nés dans la commune de Coalcomán.

Figure 27. Destinations principales des ventes de taurillons de la commune de Coalcomán et régions d’embouche.

29Les animaux de réforme (vaches et bœufs) n’effectuent pas un aussi long voyage. Ils sont destinés aux abattoirs périurbains de Uruapan, Morelia et Guadalajara. Deux ou trois têtes de bétail sont aussi abattues chaque jour à Coalcomán pour approvisionner le marché local.

- 7 Enquête auprès de Renauld Arizabalo, (Tempoal, Veracruz).

30Cette spécialisation progressive ne serait pas possible sans le développement des voies de communication routières et ferroviaires, car plus de 1 000 km séparent la Sierra de Coalcomán des régions d’embouche. Depuis 1941, la prolongation de la ligne ferroviaire de Uruapan jusqu’à Apatzingán relie la grande dépression des Terres Chaudes au centre du pays. Avant que soient achevés la piste de Coalcomán et le pont sur le Rio Tepalcatepec, les premiers troupeaux de bétail maigre à destination de la Huasteca étaient acheminés à pied jusqu’à Apatzingán et convoyés en train jusqu’à Ciudad Vallès, capitale de la Huasteca7.

- 8 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1954 et 1958.

31Le bétail « créole » qui parcoure les montagnes de Coalcomán n’est pas adapté aux nouvelles exigences du marché. Dès les années quarante, les premiers envois de reproducteurs améliorés sont organisés par les régions d’embouche à l’initiative de l’ancien président de la République Lazaro Cardenas. Celui-ci aurait même facilité la reddition des rebelles cristeros de Coalcomán en leur offrant des taureaux sélectionnés. Plus tard, c’est l’Union des éleveurs de Coalcomán qui prend en charge l’amélioration génétique du troupeau, en se procurant des reproducteurs zébus (Gyr, Indobrasil et Brahman) dans les régions d’embouche8. Le bétail de type zébu, de plus grande taille que les animaux « créoles » et mieux conformé, donne de meilleures carcasses puisque tel est désormais le produit recherché par les « engraisseurs » du tropique humide. Les zébus sont aussi très bien adaptés à la topographie accidentée de la Sierra de Coalcomán, à son climat tropical à deux saisons et sont encore plus résistants que les animaux « créoles » dans la recherche de la nourriture en fin de saison sèche.

32Mais cette adaptation progressive à une plus grande production de viande se réalise au détriment de la production laitière qui diminue progressivement. On continue de prélever une partie du lait avant de laisser au veau la part qui lui est due ; mais cet équilibre entre la part de lait prélevée pour la production fermière de fromage ou la vente directe du lait et celle consacrée à la croissance du veau varie suivant les exploitations. Il dépend de leur emplacement par rapport au bourg de Coalcomán : en effet, la croissance urbaine de Coalcomán conduit un petit nombre d’éleveurs établis à proximité du bourg à privilégier la production laitière, en vue d’une commercialisation quotidienne directe. Au contraire, l’éloignement encourage le choix contraire et l’abandon pur et simple de la traite (partie 4, p. 215).

33Quand la production principale est celle de taureaux de trois ou quatre ans, l’amélioration génétique est évidemment impossible à mettre en œuvre sans une modification préalable de la conduite du troupeau et un isolement systématique des mâles. C’est donc la vente plus précoce des mâles qui permet la généralisation des croisements avec les reproducteurs zébus et la disparition lente – par absorption – du bétail créole.

- 9 Leurs noms correspondent à ceux des éleveurs « d’avant-garde » qui apparaissent dans le rapport d’ (...)

34L’adaptation du bétail de Coalcomán à sa nouvelle mission se fait lentement. Les troupeaux qui appartiennent aux rancheros les plus influents de Coalcomán sont les premiers à bénéficier des services des nouveaux taureaux9. Mais les éleveurs plus modestes ou trop éloignés du centre de la commune doivent attendre plusieurs années avant de racheter aux premiers bénéficiaires les taureaux déjà vieux ou leurs descendants croisés. Ce n’est qu’à partir de 1970 que le sang zébu domine le phénotype de tous les animaux de la commune. À partir de cette époque, les ventes de bétail jeune deviennent systématiques.

35Aux nouveaux critères du marché en matière de génétique s’ajoutent de nouvelles exigences sanitaires. Le triple vaccin contre le charbon symptomatique (roncha), la fièvre charbonneuse et la septicémie hémorragique est appliqué de plus en plus systématiquement. Après la désastreuse campagne mexico-américaine de lutte contre la fièvre aphteuse, celle contre le varron (Gusano barrenador) donne de meilleurs résultats, grâce à la mise au point d’une lutte biologique par stérilisation des mouches. Malgré l’absence de statistique fiable disponible au niveau municipal, il est certain que l’éradication de ce parasite externe permet alors une diminution de la mortalité des veaux et une accélération globale de la croissance des troupeaux. En revanche, la campagne nationale de lutte contre les tiques ne donne pas les résultats escomptés, en dépit des 50 bains anti-tiques installés dans la commune de Coalcomán.

- 10 Moyenne établie sur sept années (1981-1987) d’après les informations disponibles à l'Asociacion Ga (...)

36Enfin, l’évolution des circuits de commercialisation entraîne une modification du calendrier des ventes de bétail. Plus de 50 % des ventes ont lieu désormais vers la fin de la saison des pluies, entre les mois de septembre et novembre, et 25 % sont concentrées au mois d’octobre10. La figure 28 témoigne de cette évolution.

37À l’époque de la foire de Peribán, les taureaux étaient tous vendus pendant la semaine du dimanche des Rameaux, à la fin du mois de mars. Cette époque coincidait avec l’épuisement des résidus de récolte laissés sur le champ après la récolte du maïs. Vendre les animaux au mois d’octobre autorise donc, en principe, une importante économie de fourrage, l’entretien d’un plus grand nombre de mères et donc la spécialisation progressive du troupeau vers les activités de reproduction. Cette économie de fourrage est d’autant plus appréciable que les surfaces emblavées en maïs – et donc la quantité de résidus disponibles pour le bétail – ont beaucoup diminué. Néanmoins, c’est à la fin de la saison des pluies que les herbages sont les plus abondants à Coalcomán et il semblerait plus logique de retarder un peu la vente des animaux jusqu’à Noël pour valoriser au mieux les pâturages. Mais les éleveurs de Coalcomán ne peuvent choisir l’époque qui leur convient, car ceux des régions tropicales humides imposent aux régions « naisseuses » le calendrier leur permettant de maximiser les bénéfices. Octobre et novembre sont des mois à très forte capacité fourragère dans les régions tropicales humides du golfe du Mexique, où la saison des pluies dure beaucoup plus longtemps. Les négociants en bétail de la Huasteca commencent donc leurs activités dès le mois de septembre, bien avant que les ressources fourragères des régions « naisseuses » viennent à s’épuiser. C’est aussi à cette époque que la plupart des taurillons nés dans la Sierra de Coalcomán atteignent l’âge de dix-huit mois souhaité par les acheteurs. Beaucoup de fécondations ont lieu pendant la saison des pluies et les produits naissent au printemps.

Figure 28. Ventes mensuelles de béta hors de la commune de Coalcomán (1981-1987)

Source : voir annexe 8.

38Le regroupement des ventes à la fin de la saison des pluies est encore plus marqué pour les jeunes taurillons. Environ 70 % des ventes de mâles ont lieu entre septembre et novembre, alors que cette proportion n’est que de 35 à 40 % pour les femelles (fig. 29). Il s’agit alors de vaches de réforme (pour la plupart) vendues tout au long de l’année, sauf en saison des pluies. Les seuls taurillons achetés indifféremment toute l’année sont ceux destinés à certains ranchos d’engraissement hors-sol du Bajio, où les ressources fourragères dépendent davantage de la dernière récolte de sorgho que de la saison des pluies.

39En une vingtaine d’années, la Sierra de Coalcomán occupe une place entièrement nouvelle dans la division du travail. Toutes les anciennes activités développées dans les ranchos sont peu à peu réduites aux capacités d’absorption du petit marché constitué par le bourg de Coalcomán (encore relativement protégé par l’éloignement de la région). La production de jeunes taurillons de dix-huit mois devient la seule activité qui puisse être commercialisée au-delà des limites de la commune. Une certaine « tradition » en matière d’élevage bovin existait depuis longtemps, mais l’abaissement de l’âge de vente des animaux ne représente pas qu’un simple changement technique. La vente d’animaux jeunes et l’abandon de toutes les autres activités transforment la région en zone « naisseuse », au service des régions d’embouche.

Figure 29. Répartition par sexe des ventes de bétail hors de la commune de Coalcomán en 1987.

Source : voir annexe 8.

40On assiste en réalité à la naissance de la « vocation pastorale » de la Sierra de Coalcomán. Car cette « vocation », si souvent évoquée et rabâchée par les grands éleveurs et les agents de l’administration, ne possède aucun caractère inné. C’est une région productrice de grains (maïs et pois chiche) qui devient en quelques années productrice de « broutards ». Cette « vocation » est donc créée de toutes pièces par le renforcement de la spécialisation régionale. Dans les années cinquante et soixante, l’urbanisation croissante et le gonflement des classes moyennes, obtenus grâce au « miracle mexicain », décuplent la demande interne de viande en élargissant considérablement le marché intérieur. Alors que le développement spectaculaire de la production de porcs et de volailles permet d’approvisionner le marché intérieur, l’entrée des États-Unis sur la scène des importateurs de viande bovine maintient son prix élevé au Mexique. Tandis que d’importants troupeaux de taurillons franchissent périodiquement la frontière du nord, le marché national connaît au contraire de fortes hausses des prix et la pénurie. De fait, la consommation de viande bovine reste réservée aux classes aisées et surtout urbaines, car on mange encore peu de ce produit dans les campagnes.

41L’importance prise par l’élevage dans le développement historique du Mexique est surtout due aux immenses étendues du nord où s’est multiplié si rapidement le bétail introduit par les Espagnols. Aujourd’hui encore, les régions du nord restent caractérisées par l’élevage bovin extensif. Elles alimentent régulièrement le marché nord-américain en jeunes taurillons sur pied destinés à être engraissés dans les feed lots du Texas et de la Californie. Entre 1960 et 1980, plus de 70 % des veaux mâles nés dans le nord du Mexique franchissent ainsi la frontière (Reig, 1982). La production bovine du nord assure aussi l’approvisionnement des grandes villes du nord (Monterrey) et de la frontière.

Figure 30. Évolution comparée de l'indice général des prix et de l’indice du prix de la viande bovine (1927-1977) (indice 100 en 1927).

Source : d'après les données de Igeni-lnah (1986) (voir annexe 7).

42Mais la croissance de la production nationale bovine et l’extension des surfaces consacrées à l’élevage sont surtout le fait des régions tropicales, situées de part et d’autre de l’altiplano central et du sud-est du pays. Depuis 1950, les régions tropicales sont soumises à une intense colonisation agricole, encouragée par les pouvoirs publics dans le cadre de la « marche à la mer » dont les éleveurs sont les principaux bénéficiaires. Elles constituent désormais le pôle le plus dynamique de l’élevage bovin mexicain, en devançant les régions du nord. Plus de la moitié du bétail engraissé chaque année au Mexique provient maintenant des zones tropicales humides du pays. Aux régions déjà spécialisées depuis longtemps dans les activités d’élevage (Huasteca, côte de l’État de Chiapas), s’ajoutent toutes les régions du sud-est récemment défrichées (sud de l’État de Veracruz, États de Tabasco, Chiapas et Yucatan). La croissance globale du troupeau s’y accompagne d’une modification générale de sa composition : la proportion de vaches diminue progressivement, reflétant ainsi la spécialisation du « tropique humide » dans les activités d’engraissement (Reig, 1982). Cette proportion augmente par contre dans le nord (exportateur de bétail sur pied) et dans les régions tropicales moins arrosées de la frange pacifique (Sierra Madre del Sur dans les États de Oaxaca, Guererro, Michoacán, Colima et Jalisco) transformées en régions « naisseuses ». D’importants flux de bétail jeune se dirigent maintenant de la côte Pacifique sèche vers la côte humide du golfe du Mexique pour converger quelques mois plus tard vers le grand marché de Mexico. La région de la Huasteca importe à elle seule entre 60 000 et 80 000 animaux maigres par an (Reig, 1982 ; Hernandez, 1984) ; beaucoup d’entre eux proviennent des zones escarpées de la Sierra Madre del Sur.

- 11 Sur ce thème, voir Hubert Cochet et al., 0988) et Thierry Linck 0988 b).

43L’expansion de l’élevage bovin au Mexique ne résulte pas d’une augmentation de la productivité des troupeaux (du taux d’extraction). Ce sont deux frontières – politique au nord et agricole au sud-est – qui ont permis une extension de l’élevage, sans que les techniques extensives ne soient réellement remises en question. Néanmoins, le développement de l’élevage bovin dépasse largement ces régions pour concerner en réalité la plupart des unités d’exploitation que nous avons pu observer dans la région occidentale du Mexique. Au sein même des ejidos, l’élevage extensif devient un moyen privilégié de l’accumulation, un facteur clé de la différenciation paysanne et le passage obligé vers d’autres spécialisations11. Dans la Sierra de Coalcomán, l’élevage bovin « naisseur » devient peu à peu le centre de gravité de l’exploitation agricole, exploitation dont l’établissement remonte ici à plus d’un demi-siècle. Si les grands défrichements du sud-est mexicain constituent l’aspect le plus spectaculaire de l’expansion de l’élevage iganaderización), ils n’en représentent qu’un élément. Toutes les autres régions ont été concernées à un moment ou à un autre.

CULTURE SUR BRÛLIS ET INTENSIFICATION FOURRAGERE

44Parmi les activités propres au rancho de la Sierra de Coalcomán au début de ce siècle, seul l’élevage bovin connaît un développement important et surtout une adaptation de ses caractéristiques aux nouvelles exigences des régions d’embouche. Qu’advient-il de la culture sur brûlis qui, au même titre que l’assolement pois chiche/maïs en terres labourées, constituait un pilier de la production ? Elle n’est pas évoquée dans le paragraphe consacré à l’élimination progressive de presque toutes les cultures, car sa participation aux systèmes de production n’est pas remise en question par la nouvelle orientation économique de la région. En effet, la culture sur brûlis est à la base du développement de l’élevage, car elle produit désormais les pâturages nécessaires au bétail. De productrice de grain, la culture sur brûlis devient aussi la principale productrice d'herbe.

L’évolution de la culture sur brûlis : l’herbe au dépens de la friche

45Avec la maladie du pois chiche et l’abandon consécutif des terres labourées, la culture sur brûlis redevient le seul système de culture pratiqué dans la Sierra de Coalcomán comme au xixe siècle, avant que ne s’installent dans la région les immigrés blancs originaires des hautes terres. Mais les parcelles cultivées de la sorte, ainsi que les techniques mises en œuvre, ne ressemblent plus à celles de l’ancien système. Les parcelles abattues ne sont plus des forêts primaires ni même secondaires. Elles ressemblent davantage à un taillis arbustif âgé seulement de quelques années, dans lequel il serait difficile de trouver un tronc plus épais que le poignet d’un homme. Tous les agriculteurs utilisent désormais les engrais chimiques et les herbicides. Malgré cela, le maïs est plus « sale » que jamais car la parcelle est envahie de graminées fourragères parfois plus hautes que le maïs lui-même. Le cycle de culture est réduit à une seule année, la parcelle étant abandonnée après la première récolte. Comment en est-on arrivé là ?

46La poussée démographique a des conséquences directes sur le raccourcissement de la période de recrû forestier. En outre, l’abandon des terres labourées, leur stérilisation relative, et le recentrage des activités agricoles autour du système de culture sur brûlis ont certainement accru la pression exercée sur l’espace soumis à la rotation forestière de longue durée. On connaît les conséquences d’une éventuelle accélération de la rotation : de la longueur de la friche forestière dépendent les conditions de la culture lors d’un prochain cycle d’abattis-brûlis. Seule une période de friche suffisamment longue permet en effet, de lever les deux principaux obstacles que deux années de culture font surgir : l’invasion de la parcelle par le tapis herbacé et l’épuisement du stock d’éléments minéraux nécessaires à la culture (partie 2, p. 67). Quand la durée de la période de friche ne permet plus une reconstitution suffisante de la forêt, c’est la cohérence même du système de culture qui est atteinte. Le sous-bois n’est pas complètement débarrassé de la strate herbacée ; la biomasse abattue et brûlée commence à diminuer. Comme le feu diminue d’intensité, le « nettoyage biologique » de la parcelle est moins efficace. Les parasites se développent plus vite – vers blanc (Phyllophaga sp.), Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), etc. – et leur progression est facilitée par la plus grande proximité des différentes parcelles emblavées en maïs. Les rendements sont orientés à la baisse.

- 12 Mazoyer, notes de cours (s. d.).

47Enfin, l’univers forestier s’ouvre de plus en plus, les clairières se rapprochant les unes des autres et n’étant plus séparées que par des franges de bosquets clairsemés. L’épuisement des forêts hautes ou moyennes provoque une diminution de l’effet tampon que l’écosystème forestier exerce sur le climat. Le volant d’eau stocké dans la biomasse diminue et le ruissellement s’accélère. Quelques jours ou même quelques heures après chaque pluie, de nombreux torrents sont de nouveau à sec alors que, d’après les agriculteurs interrogés, l’écoulement était jadis permanent. Avec le ruissellement, l’érosion s’accentue également sur les versants nus. Il est même possible que le réchauffement relatif des basses couches de l’atmosphère – consécutif à la diminution de la quantité d’eau stockée dans la biomasse aérienne – ait un effet négatif sur le déclenchement des pluies12. Malgré les reliefs de la Sierra Madre del Sur, les masses d’air océaniques ne se condensent plus aussi facilement au contact du sol surchauffé. C’est peut-être ce qui explique, en partie, le retard de plus en plus fréquent des premières pluies observé par les agriculteurs.

48Aujourd’hui, la culture du maïs sur brûlis présente toutes les caractéristiques d’un système dont les conditions de réussite ne sont plus réunies. De grandes étendues sont entièrement défrichées ; l’érosion se voit en de nombreux endroits ; les rendements en grains ont de toute évidence diminué. Mais il faut revenir aux causes et conditions qui ont provoqué et permis le raccourcissement de la durée de repousse forestière de plus de vingt ans à moins de cinq années seulement.

49L’augmentation démographique a été en réalité faible, d’autant plus que le départ massif des métayers vers de nouveaux horizons a remis en question plusieurs décennies de croissance démographique. Le maximum démographique est atteint en 1960, mais la population rurale de la commune (celle qui n’est pas concentrée au bourg) cesse d’augmenter à partir des années cinquante.

50Nous avions estimé à 1 500 le nombre de familles rurales de la commune dans les années vingt ou trente. Pour disposer d’une récolte de 5 t, chaque famille devait disposer au minimum de 40 ha d’écosystème forestier pour une rotation forestière qui durait vingt ans (avec des rendements de 15 q/ha la première année de culture et de 10 q lors de la deuxième récolte). En 1950, le nombre de familles passe à 2 000 environ, mais il n’augmente plus ensuite. Même si l’on considère qu’à la suite de l’abandon des terres labourées, la totalité de ces familles cultivent désormais leur maïs sur brûlis, la pression exercée sur l’écosystème forestier soumis à ce mode de mise en valeur n’est pas en mesure de compromettre vraiment sa reproductibilité.

51Pour conserver la même durée de repousse forestière (vingt ans) et obtenir 5 t de grains, la famille devrait disposer d’une surface minimale de 100 ha, en obtenant 10 q de grains par hectare (la parcelle n’étant alors cultivée que une année). Si l’on applique cette hypothèse défavorable aux 2 000 familles qui vivent dispersées dans la commune de Coalcomán vers 1960, la surface totale nécessaire au maintien à vingt ans de la durée de la rotation forestière est de 200 000 ha. Cette surface est encore inférieure à celle de la commune (environ 280 000 ha). Elle correspond approximativement à la surface agropastorale exploitée actuellement dans la commune, le reste étant encore couvert de forêts de pins. À l’exception de ces dernières, la culture sur brûlis concerne désormais la totalité du territoire communal mais la densité démographique reste faible. Elle est de 10 hab./km2 en 1960 lorsque le maximum démographique est atteint. Elle n’est que de 6,5 hab./km2, si l’on ne tient pas compte de la population « urbaine » de Coalcomán (mais en soustrayant au calcul de la superficie les espaces couverts de forêts de pins, non concernés par la culture sur brûlis).

52La pression démographique ne permet donc pas, seule, d’expliquer les modifications apportées au système de culture sur brûlis.

53Dans les années soixante, deux changements techniques modifient profondément la culture du maïs sur brûlis : le développement des cultures fourragères et la généralisation de l’usage des herbicides.

- 13 L’Union des éleveurs de Coalcomán en recommande le semis dès 1958 (Ligue de la petite propriété ag (...)

54Dès 1960, les graminées fourragères sont donc introduites dans la rotation forestière de longue durée. Semées dès la première année de culture avec le maïs et en début de saison des pluies comme lui, elles remplacent ensuite la deuxième année de maïs et perdurent plusieurs années avant que la friche ne reprenne finalement le dessus. La gordura (Melinis minutiflord) est la première graminée fourragère introduite13. Elle pousse bien dans les zones plutôt fraîches au-dessus de 1 200 m d’altitude, mais son enracinement superficiel la rend sensible au piétinement du bétail. Elle est facilement arrachée par les animaux et ne peut supporter que quelques années de pâturage, avant d’être à nouveau recouverte par la friche. Le jaragua (Hyparrhenia rufa) est introduit une dizaine d’années plus tard dans les zones plus chaudes situées entre 700 et 1 500 m d’altitude. C’est un fourrage plus grossier, moins appétent lorsqu’il est sec que la gordura, mais plus résistant à la dent des animaux. Il est particulièrement apprécié des éleveurs car il ne s’épuise jamais, pour peu que l’on prenne soin de brûler régulièrement les refus (en fin de saison sèche) et de mettre en défens certaines parcelles jusqu’à l’épiaison. Les pratiques culturales mises en œuvre pour l’entretien des prairies dépendent, bien sûr, du type d’éleveur (partie 4, p. 215).

55Notre propos, pour l’instant, est de noter que les graminées fourragères font désormais partie du paysage de la Sierra de Coalcomán. Elles le dominent en de nombreux endroits, la forêt ayant laissé place à un paysage qui ressemble désormais à une savane arborée. Les derniers arbres sont les tepehuajes (Lysiloma acapulcensis), sauvegardés en raison de l’usage de leur bois dans la confection des poteaux de clôture, et les pins (au-dessus de 1 500 m) protégés depuis peu par l’administration forestière.

56L’introduction et la généralisation des herbicides sont contemporaines de celles des fourrages semés. Le champ de maïs est maintenant aspergé à l’Esteron, un herbicide qui détruit toutes les adventices « à feuilles larges » (dicotylédones). Tous les agriculteurs de la commune de Coalcomán l’utilisent une fois, environ un mois après les semis de maïs, à l’aide d’une pompe portative.

57L’usage d’un herbicide non spécifique a de quoi surprendre. L’introduction d’un produit spécifique (il en existe au Mexique) aurait été davantage adaptée à l’évolution des deux systèmes de culture producteurs de grains qui étaient pratiqués dans les ranchos. Sur les terres à bœufs, l’usage d’un tel produit aurait réglé en partie le problème des labours de jachère et permis le maintien de la culture du maïs (surtout après introduction des engrais chimiques). En culture sur brûlis, un herbicide spécifique du maïs permettrait de lutter contre les adventices, problème grave dès la première année de culture par suite du raccourcissement de la période de recrû.

58Si l’herbicide choisi ne détruit que les dicotylédones, c’est que les graminées fourragères associées au maïs comptent désormais autant que celui-ci. L’herbicide les protège tout autant que le maïs d’une concurrence trop forte des adventices. Avec ce nouveau moyen de production, il n’est plus indispensable d’attendre que le recrû ait entièrement éliminé les herbes du sous-bois. Les adventices « à feuilles larges » sont éliminées par le produit chimique et celles « à feuilles étroites » ne représentent plus une gêne, puisque les graminées sont devenues le principal produit recherché. La plupart des touffes d’herbe qui résistent au recrû arbustif ne sont d’ailleurs que les restes de la prairie implantée pendant le cycle de culture précédent.

59Dans un contexte de raréfaction accélérée de la main-d’œuvre (voir plus loin), l’usage de l’herbicide permet donc un accroissement significatif de la productivité du travail car il suffit maintenant d’abattre une friche de quelques années seulement et d’asperger ensuite la parcelle d’Esteron pour obtenir une prairie convenable. Cela représente un moindre travail que d’abattre et de débiter une forêt primaire.

60Cette évolution est facilitée par l’emploi des engrais chimiques qui se généralise peu de temps après, à partir de 1970. Le sulfate d’ammonium (20,5-0-0) est maintenant utilisé par tous les agriculteurs de la commune de Coalcomán, bien que son transport à dos de mule jusqu’aux hameaux les plus éloignés du bourg ait retardé quelque peu son emploi. Environ un mois après les semis, une poignée de ce sulfate est déposée manuellement au pied de chaque poquet de maïs, immédiatement après aspersion de la parcelle à l’herbicide. Cet engrais n’a jamais été utilisé sur les terres à bœufs, pas plus que les herbicides. Au contraire, son apparition semble avoir précipité l’abandon des terres labourées, comme le laissent entendre les agriculteurs qui évoquent les premières années de son utilisation : « avec ça, on pouvait faire du maïs n’importe où ; plus besoin de labourer ». Pourtant, l’azote répandu ne remplace pas les autres éléments minéraux (phosphore, potassium) accumulés dans les cendres d’un « bon » brûlis. Ce n’est sûrement pas la réponse technique la mieux adaptée aux nouvelles conditions de la culture du maïs, imposées par le raccourcissement de la période de repousse forestière. La prairie temporaire, par contre, a tout à gagner d’un épandage d’azote. Herbicides et engrais n’ont pas permis d’enrayer la baisse des rendements de maïs, car ce sont les graminées fourragères qui ont le plus profité de ces nouveaux intrants.

61Il semble donc que ce soit la généralisation d’une nouvelle association/succession (maïs-prairie temporaire) et de nouveaux moyens de production (herbicides et engrais) qui provoquent le raccourcissement de la période de recrû forestier, plus encore que la pression démographique exercée sur l’écosystème cultivé.

- -En début de cycle, le développement de la prairie pendant la première saison des pluies est déjà important. Resemer du maïs une deuxième année est impossible, car le développement herbacé atteint son paroxysme lors de la deuxième saison des pluies. Mais la repousse forestière est retardée de plusieurs années par ce nouveau pâturage, surtout s’il est régulièrement entretenu et « prolongé » au maximum (taille des rejets de souche, brûlage des refus). Ce n’est qu’à partir de la sixième ou septième année que la repousse forestière peut enfin démarrer (fig. 31).

- -En fin de période, le cycle est également raccourci : la forêt, qui constituait l’élément central du système de culture, sur lequel reposaient les conditions de sa reproductibilité, ne sert plus à rien. Elle ne produit pas d’herbe. Il faut l’abattre pour en produire (Hay que tumbarpara que baya pastura). L’herbe, qui était l’ennemi numéro un de la culture, devient son objectif principal. Au lieu de la combattre, tout est fait pour favoriser son développement. La friche est de nouveau abattue et brûlée alors qu’elle n’est âgée que de quelques années.

62La période de recrû est réduite par les deux extrémités. La friche commence plus tardivement et on l’interrompt dès que possible pour accroître la surface en herbe. C’est donc l’essor des prairies temporaires qui limite l’espace consacré à la production de maïs sur brûlis. En provoquant une accélération de la rotation forestière, il brise la cohérence du système de culture sur brûlis sans que les herbicides et les engrais ne viennent ralentir durablement la dégradation consécutive des conditions de culture du maïs. La production de maïs sur brûlis traverse donc une crise grave qui s’ajoute à celle qu’avait connu la culture de pois chiche et de maïs sur les terres labourées.

Figure 31. Représentation schématique de l'évolution de la culture sur brûlis dans la commune de Coalcomán.

Peut-on parler d’intensification fourragère ?

63Avec le développement des prairies temporaires, l’orientation fourragère des systèmes de production est de plus en plus évidente. Mais comment mesurer cette nouvelle production fourragère ? Comment estimer l’augmentation de charge de bétail à l’hectare qu’elle autorise ?

- 14 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán (1958), Gobiemo municipal de Coalcomán (1984, 1 (...)

64Malgré le manque de fiabilité des données concernant les effectifs bovins des différents recensements agricoles, la croissance du troupeau semble confirmée pour la commune de Coalcomán. Le recensement de 1950 avance le chiffre de 30 500 têtes de bétail. L’ordre de grandeur est confirmé par les estimations de l’Union des éleveurs de Coalcomán qui donne 36 000 têtes en 1958. En 1984-85, le maire signale l’existence de 80 000 bovins dans son rapport annuel. En 1987, 33 900 bovins sont déclarés par les éleveurs de Coalcomán, mais le président de leur Union remarque que la coutume « autorise » les éleveurs à ne faire enregistrer que 60 % de leur troupeau14. Les effectifs réels seraient alors de 56 500 têtes. Il est raisonnable de penser que le véritable chiffre est compris entre ces deux dernières estimations : 60 000 ou 70 000 bovins, ce qui représente un doublement des effectifs en trente ans. La charge animale moyenne serait alors de 0,30 à 0,35 animaux par hectare (tous animaux confondus et en soustrayant de la superficie de la commune les forêts de pins non pâturées).

65Pour estimer la capacité fourragère du nouveau système, ce n’est pas la production totale de fourrage qu’il faut calculer car les unités fourragères produites au mois d’août n’ont guère d’importance. La production fourragère de la saison des pluies était déjà excédentaire avec l’ancienne forme de mise en valeur du milieu. En l’absence de pratiques de transport et de stockage des fourrages, c’est la quantité et la qualité des fourrages disponibles pendant la saison sèche qui déterminent le niveau possible des effectifs du troupeau.

66Pour estimer grossièrement la production fourragère potentielle de la nouvelle rotation et la comparer avec celle de l’ancienne rotation (fig. 31, on prendra pour base de calculs les données suivantes :

- une prairie de jaragua laissée en défens pour la saison sèche a une production potentielle de 4 t/ha de matière sèche (MS) ;

- en tenant compte des pertes par piétinement, des refus d’éléments inappétés et de la nécessité de maintenir un minimum de couverture herbacée pour éviter l’érosion, on estimera que 50 % de cette production peuvent être effectivement consommés15 ;

- nous admettrons également que 1 kg de MS fournit environ 0,5 unité fourragère (UF)16. On peut alors estimer la production fourragère consommable de 1 ha de jaragua à 1 000 UF ;

- cette estimation peut être acceptée pour les deux premières années de la prairie temporaire, mais décroît rapidement par la suite ;

- la production fourragère des résidus de culture du maïs peut être estimée à 1,5 t la première année (pour 15 q de grains produits) et à 11 pendant la deuxième année de culture de la rotation traditionnelle et la première année de l’association mais/jaragua (pour 10 q de grains produits). Les animaux peuvent alors ingérer 400 UF la première année et 250 UF environ la deuxième année.

67La production fourragère consommable des deux rotations présentées sur la figure 31 peut alors être calculée (tabl. x).

68Le cycle de la nouvelle rotation se poursuit au-delà de la vingtième année ; il existe donc un certain décalage entre les deux rotations, ce qui rend délicate une comparaison précise. En outre, l’écart enregistré entre les deux rotations est gonflé par la sous-estimation évidente de la production fourragère du recrû forestier qui n’est sûrement pas nulle. Malgré ces imprécisions, la capacité fourragère de la nouvelle rotation maïs/prairie temporaire/friche apparaît très supérieure à celle de l’ancienne rotation qui faisait occuper par la friche et la forêt les neuf dixièmes du cycle. Le développement des prairies au détriment de la forêt et des friches – la « savanisation » progressive de l’écosystème – représente donc une augmentation importante de la capacité fourragère globale du système.

Tableau X. Estimation de la production fourragère consommable de la culture sur brûlis dans l’ancienne et la nouvelle rotation (UF/ha)

(Lorsqu’une telle rotation est adoptée depuis plusieurs années, l’agriculteur dispose chaque année de n ha de prairie âgée de 1 an + n ha de prairie âgée de 2 ans + n ha de prairie âgée de 3 ans, etc.).

- 17 On admet qu’une vache et son veau consomment environ 5 UF/j, soit 10 kg MS.

69Avec 1 000 UF consommables, 1 ha de prairie peut nourrir une vache et son veau pendant plus de six mois de saison sèche. Les résidus de culture de 1 ha de maïs ne fourniraient que 400 UF effectivement consommées (pour un rendement de 15 q), soit l’énergie nécessaire à l’entretien d’une vache et de sa suite pendant 80 jours seulement17.

70Si la production totale de fourrage est considérablement augmentée par l’introduction des prairies temporaires, la qualité de ce fourrage en fin de saison sèche se dégrade. Avec l’ancien système, le bétail disposait de trois catégories de fourrages de saison sèche : les feuilles et cannes de maïs (janvier à mars), la paille de pois chiche (avril et mai) et les ressources de la forêt, peu abondantes en zone tempérée, mais très importantes dans les ravins situés à basse altitude, couverts d’une forêt tropicale semi-pérenne et parfois riche en arbres fourragers. Le nouveau système offre une quantité plus limitée de résidus de culture, l’abandon des terres labourées privant le troupeau d’une partie des résidus de maïs et de la totalité de la paille de pois chiche.

71Le problème fourrager reste donc entier à la fin de la saison sèche, car les prairies temporaires sont desséchées et refusées par le bétail. L’azote apporté à la ration par la paille de pois chiche et les arbres fourragers n’est pas remplacé. Un complément doit être distribué aux animaux les plus faibles et aux vaches allaitantes.

72Les premiers jours de la saison des pluies sont tout autant préoccupants, car la prairie peut tarder à reverdir (surtout si la première pluie significative est suivie de plusieurs jours sans eau), alors que les arbustes et les arbres de la friche ont déjà bourgeonné. C’est pourquoi les derniers lambeaux de forêt tropicale sont soigneusement conservés par leurs propriétaires qui les réservent aux animaux pendant les dernières semaines de la saison sèche (arbres fourragers). Les récents essais entrepris par certains éleveurs pour resemer du pois fourrager tentent également de compenser ce déficit non comblé par les prairies temporaires.

- 18 Voir les travaux récents de François Léger (comm. pers.) dans l’État de Colima, Mexique.

73Finalement, l’efficacité fourragère du nouveau système dépend essentiellement des pratiques adoptées en matière d’entretien et de gestion des pâturages. Après une première période de pâturage en saison des pluies, il faut retirer le bétail de la parcelle pour que les dernières pluies de la saison favorisent une bonne repousse, maintenue en défens jusqu’au milieu de la saison sèche. Quand les résidus de récolte du maïs et de la prairie associée sont consommés par le bétail, celui-ci est reconduit vers la prairie laissée en défens : une deuxième période de pâturage s'ouvre alors. Il faut cependant retirer le bétail avant que l’herbe, déjà sèche, ne soit coupée trop à ras : elle brûlerait mal lorsque le feu sera mis à la parcelle à la fin du mois de mai. Couper et brûler les rejets de souche et les arbustes qui auraient repoussé est aussi indispensable à une prompte reprise de la végétation herbacée après les premières pluies. À partir de la quatrième ou cinquième année, une prairie dégradée et non entretenue produit sans doute moins de fourrage qu’une repousse forestière dans laquelle les arbres fourragers auraient été préservés du feu18.

74Pour faciliter une telle gestion, la division de chaque propriété en plusieurs parcelles clôturées est indispensable. Dans l’ancien système, seules les parcelles labourées étaient clôturées en permanence. Les parcelles semées sur brûlis l’étaient également, mais seulement pendant les deux années de culture du maïs. Une fois les ranchos de la commune entièrement clôturés et séparés les uns des autres (1950), les propriétaires ont commencé à diviser leur domaine en plusieurs « quartiers ». Dans l’ancien système, la clôture, souvent en bois, protégeait la culture contre la dent des animaux. La nouvelle clôture, le plus souvent en fil de fer barbelé, a une fonction entièrement neuve : elle devient un outil fixe de gestion des pâturages. La division de la propriété en plusieurs enclos impose alors à la culture sur brûlis une autre dynamique. Le choix de la parcelle à abattre dépend de moins en moins de ses aptitudes à donner un « beau » maïs (âge de la forêt). Il est fait pour augmenter la capacité fourragère d’une parcelle déficiente ou faciliter l’organisation des déplacements du bétail.

75Une véritable intensification fourragère ne peut donc avoir lieu sans un développement simultané des techniques d’entretien et de gestion des pâturages. La quantité de fourrage produit s’est accrue, mais sa qualité à la fin de la saison sèche n’est pas améliorée. La charge en bétail ne peut donc se développer sans que soit distribué, en fin de saison sèche, un complément énergétique et azoté. Pour les petites exploitations, l’achat de fourrage (sorgho, luzerne) n’est pas envisageable (partie 4, p. 215). C’est le maïs récolté sur la parcelle qui fournit ce complément quand la récolte de grains dépasse les besoins de la famille. La production énergétique totale d’une parcelle de maïs (grains + résidus), disponible en pleine saison sèche (janvier-mars), est toujours supérieure à celle d’une prairie temporaire. 15 q de grains et autant de résidus de culture récoltés puis distribués aux animaux représentent environ 2 500 UF. C’est la quantité nécessaire à l’entretien d'une vache et de son veau pendant plus de un an (environ 500 jours), alors qu’une prairie de jaragua assure son alimentation pour seulement six mois (voir précédemment).

76Dans les ranchos de la Sierra de Coalcomán, la culture attelée était aussi une composante importante du système de production. Il faudrait donc tenir compte de sa disparition et du départ d’un grand nombre de métayers pour évaluer la production fourragère totale du rancho actuel. Dans toutes les propriétés où l’élevage extensif a remplacé la production de grains, ce n’est pas tant la capacité fourragère totale du rancho qui a augmenté, mais bien davantage la production d’unités fourragères par travailleur. Là où 4 ou 5 métayers produisaient chacun 2 000 ou 3 000 UF/an sous forme de résidus de culture, un seul travailleur en produit maintenant 10 000 ou 15 000. Dans de nombreux ranchos, l’intensification fourragère, théoriquement permise par l’implantation de prairies temporaires, n’a pas vraiment eu lieu, faute de techniques appropriées de gestion et d’entretien des pâturages. Mais l’implantation des prairies temporaires associées au maïs sur brûlis représente la meilleure façon de s’adapter à un contexte de raréfaction accélérée de la main-d’œuvre, en permettant une forte augmentation de la productivité du travail.

Le sens véritable de l’association maïs prairie temporaire

77Sur son propre terrain, le maïs souffre donc de la concurrence imposée par la culture associée des graminées fourragères. Cette concurrence saute aux yeux lorsque les pluies ne sont pas assez abondantes : le maïs jaunit plus vite que le jaragua qui lui est associé. S’il pleut trop, les pieds de maïs pourrissent rapidement lorsqu’ils sont « immergés » dans la prairie. Malgré l’application localisée de l’engrais au pied de chaque poquet de maïs, les graminées en profitent autant que le maïs car leurs semences se rassemblent souvent, après la première pluie, dans les replats et les creux de la parcelle, entre les pierres, où le maïs est semé de préférence. Enfin, rappelons que l’herbicide utilisé (l’Esteron) n’a aucune action sur les monocotylédones et ne protège donc pas le maïs des graminées fourragères.

78Pour évaluer l’influence réelle de l’association de culture sur le rendement de maïs grain, l’opinion des différents agents économiques concernés par l’association maïs-graminées fourragères est particulièrement significative. Leur conscience des dommages causés par les graminées au maïs dépend en fait de leur condition sociale : elle révèle les objectifs de leur système de production.

79Les grands éleveurs affirment volontiers que l’association n’affecte en rien le rendement du maïs : « ça donne pareil » disent-ils fréquemment. Mais seul le rendement global de fourrage les intéresse et non le rendement en grains d’un maïs souvent abandonné en totalité au métayer (voir plus loin). Pour ce dernier, au contraire, l’herbe est toujours le principal ennemi du maïs, tant que son droit de pâture reste limité à une ou deux têtes de bétail. Le propriétaire l’oblige à semer la prairie au milieu de son maïs mais ne lui concède pas pour autant un droit de pâturage élargi. Le métayer essaie de limiter les dégâts en dégageant un peu le pied de chaque plant de maïs. Il nettoie à la machette et à la sauvette car le propriétaire s’y opposerait. Il diffère aussi autant que possible le semis de la graminée fourragère pour permettre à son maïs de prendre un peu d’avance. La récolte devient également beaucoup plus pénible, car il faut souvent se frayer un chemin dans les hautes herbes pour accéder aux épis. Pour le métayer, l’association de culture représente donc un surcroît de travail et une baisse de rendement.

- 19 Anagsa (Aseguradora nacional agricola y ganadera).

80Lorsque les semis de graminées associées se sont développés, la compagnie nationale d’assurance agricole (Anagsa)19 a refusé d’assurer de telles parcelles, consciente de la concurrence qu’allait imposer la prairie temporaire à la culture du maïs. Les éleveurs et les techniciens agricoles n’ont pas tardé à convaincre l’Anagsa qu’il n’en était rien et que l’abondance d’herbe dans la parcelle ne résultait pas d’un manque de désherbage ! À partir de 1987, les pouvoirs publics financent même le semis des prairies temporaires sans exiger que du maïs y soit associé (partie 4, p. 215).

81Le métayer subit donc seul la baisse de productivité de son travail sur le maïs, car la nature même du contrat de métayage ne lui permet pas de se spécialiser, comme le propriétaire, dans les activités d’élevage. Le propriétaire, lui, n’est pas affecté autant par la baisse des rendements de maïs, puisque c’est le pâturage qui l’intéresse désormais.

82L’association maïs-graminées fourragères n’est pas une technique d’intensification. Sa mise en œuvre n’a pas pour but d’optimiser l’occupation de l’espace, l’exploitation des différentes couches du sol ou l’utilisation de la main-d’œuvre familiale. Ici, la culture associée est la manifestation visible d’un affrontement entre deux logiques productives différentes, opposées l’une à l’autre et qui correspondent à deux formes de mise en valeur du milieu apparemment antagonistes : la production de grains en culture sur brûlis d’une part, l’augmentation des surfaces herbagères d’autre part. L’utilisation exclusive d’un herbicide anti-dicotylédones – donc incapable de venir à bout d’une prairie de graminées – reflète parfaitement le rapport de forces entre éleveurs et métayers. La culture associée est donc l’expression d’un rapport de classe. Son analyse et son interprétation ne peuvent être menées à bien sans dépasser le niveau d’analyse du système de culture. Elle est l’objet d’un véritable marchandage entre propriétaires terriens et travailleurs, négocié dans le cadre du contrat de métayage.

L’évolution du contrat de métayage

83Dans les ranchos du début du siècle, le propriétaire fournissait la terre tandis que le métayer apportait son travail. Pour la culture sur brûlis, l’outillage – très simple – était prêté par le « patron » (partie 2, p. 67). Quand de nouveaux moyens de production font irruption dans le système de culture (herbicides, engrais), le contrat de métayage doit être modifié. Qui va payer ces nouveaux intrants, le propriétaire ou le métayer ?

84Comme on suppose que l’herbicide Esteron remplace le travail de désherbage à la charge du métayer, c’est ce dernier qui doit l’acheter. Si celui-ci ne veut pas nettoyer la parcelle à la main, il doit assurer les dépenses monétaires correspondantes à l’acquisition du nouveau produit. En général, le propriétaire prête la pompe portative dont le métayer a besoin pour traiter la parcelle. L’engrais, au contraire, ne vient remplacer aucun travail spécifique du métayer et compense plutôt la baisse de fertilité potentielle du milieu. Chacun en paie la moitié.

85Il paraît donc naturel aux deux parties que chacun assume les nouvelles dépenses correspondant à ses attributions respectives. Mais la raréfaction de la main-d’œuvre disponible (émigration) et le développement de l’association maïs-prairie temporaire viennent perturber ce nouvel accord entre métayer et propriétaire. Qui va se charger de l’implantation de la prairie temporaire ? Et comment faire accepter au métayer la charge de l’herbicide si le « nettoyage » de la parcelle qu’il permet s’adapte beaucoup mieux à la prairie associée qu’au maïs ?

- 20 Une évolution assez semblable des contrats de métayage est décrite par Esteban Barragan (1990) pou (...)

86Beaucoup de métayers réussissent à obtenir que le propriétaire prenne à sa charge une proportion plus importante des frais de culture : la totalité de l’engrais, la moitié ou la totalité de l’herbicide, et parfois même la moitié du coût de l’abattage de la parcelle. En contrepartie, le métayer doit désormais semer à la volée les semences d’herbe que le propriétaire lui donne et s’abstenir d’en entraver le bon développement. La spécialisation de la région vers l’élevage et le désintérêt croissant des propriétaires pour la culture du maïs entraînent même une remise en question de la répartition de la récolte de grains (par moitié). Certains éleveurs abandonnent la totalité du grain au métayer, ne s’intéressant qu’aux résidus de culture et à la prairie semée par le métayer. Ils ne perdent pas grand-chose, car les rendements en grains sont faibles et le maïs est difficilement valorisé sur le marché. Seul le fourrage les préoccupe. Dans ce cas, le métayer assure en général la totalité des frais de culture, à l’exception des semences de graminées toujours fournies par le propriétaire20. Il reste soumis à la volonté du patron en ce qui concerne la construction et l’entretien des clôtures (l’achat du fil de fer barbelé restant à la charge du propriétaire), ainsi que les « menus services » exigés par ce dernier. Quelques sacs de maïs offerts gracieusement par le métayer au lendemain de la récolte ne sont jamais de refus... Beaucoup de propriétaires bénéficient maintenant de prêts de campagnes accordés par le crédit agricole et d’une assurance en cas de mauvaise récolte. Mais il est rare qu’ils en fassent bénéficier leurs métayers. Le contrat de métayage ne signifie donc plus un partage du risque entre propriétaire et métayer. Ce dernier assure souvent seul les risques de la culture.

87Il s’agit d’une évolution très particulière du contrat de métayage. La récolte est donnée au métayer en échange de la prairie que celui-ci implante. En ce sens, il est encore correct de parler de « métayage », même si la récolte de grains n’est plus partagée. C’est la production totale du travailleur – maïs et prairie – qui est désormais partagée avec le propriétaire (partie 4, p. 215). Apparemment, on pourrait croire que les métayers obtiennent ainsi une amélioration substantielle de la rémunération de leur travail. À mesure que se raréfie la main d’œuvre, les propriétaires doivent concéder une plus grande partie de la récolte de grains au métayer et assurer une proportion croissante des coûts pour éviter que leurs métayers abandonnent le domaine. En revanche, aucune concession n’est faite en matière d’élevage et le droit de pâturage du métayer reste limité. Devenant la seule activité rémunératrice de la région, l’élevage est plus que jamais réservé à ceux qui possèdent la terre.

88Dans certains ranchos où le propriétaire est absentéiste, le nouveau contrat de métayage connaît une évolution encore plus poussée. Le métayer devient l’homme de confiance du propriétaire et le gérant du domaine. Il peut semer autant de maïs qu’il le souhaite (en y associant des graminées fourragères) et la récolte lui appartient en totalité. Son droit de pâture est supérieur et peut atteindre jusqu’à trente têtes de bétail. En contrepartie, il doit entretenir la propriété, réparer les clôtures, s’occuper du bétail du propriétaire et assurer la traite pendant la saison des pluies. Le lait (ou le fromage qu’il confectionne) est réparti en deux parts égales entre propriétaire et « métayer ». Si l’on excepte la production de lait partagée, la relation qui lie les deux parties n’est plus à proprement parler un « métayage ». Il s’agit plutôt d’une forme de « colonat », de plus en plus courante lorsque le propriétaire n’habite plus sur le domaine.

89À l'exception de ce dernier cas, le métayer devient donc un semeur d’herbe au service du propriétaire-éleveur. Pour l’établissement des prairies temporaires, le système de culture sur brûlis reste de loin le plus économique et celui qui autorise la plus forte productivité du travail. Dans une stratégie de développement de l’élevage extensif, entretenir les pâturages coûterait cher en main-d’œuvre : fauche des refus, fertilisation, rotation rapide du troupeau sur un grand nombre de parcelles. Il est beaucoup plus rentable d’abandonner le pâturage à la friche pour y implanter une nouvelle prairie quelques années plus tard. Car l’installation de la prairie, contrairement à son entretien, ne coûte pratiquement rien (seulement le prix de la semence). Les unités fourragères ainsi produites sont gratuites. La parcelle en friche est « prêtée » au travailleur, le temps d’y lever une récolte de maïs. Elle est rendue à son propriétaire, nettoyée et recouverte d’une prairie prête à être pâturée.

90Au début du siècle, le sur-travail des métayers était prélevé sous forme de maïs et transformé en saindoux par le propriétaire. Aujourd’hui, le mécanisme d’extorsion a changé. C’est l’implantation de la prairie temporaire par le métayer qui permet maintenant le prélèvement de la rente foncière. L’ancienne rente en nature est maintenant fournie sous forme de travail gratuit. Mais la rente prélevée sur le métayer ne constitue qu’une partie de la rente totale perçue par le propriétaire. Le nombre de métayers a en effet diminué à la suite de la crise de la culture attelée et du rétrécissement progressif de l’espace consacré à la culture du maïs sur brûlis. Le contrôle exercé par les éleveurs sur la propriété foncière génère une sorte de rente de monopole. Pour parfaire ce monopole, ils augmentent sans cesse la superficie de leurs ranchos et les effectifs de leurs troupeaux. C’est aussi ce monopole qui, en privant le travailleur de son outil de travail, rend l’implantation des prairies gratuite pour le propriétaire. Pendant les premières décennies du siècle, l’importance d’un rancho se mesurait au nombre de métayers employés. Aujourd’hui, il s’estime plutôt par le bétail qu’il possède.

LA RECONVERSION DES MÉTAYERS

91L’histoire de la commune de Coalcomán se résume à celle d’un glissement démographique, la Sierra du même nom jouant d’abord le rôle d’une zone d’accueil pour les paysans venus du centre du pays. Après 1960, la Sierra de Coalcomán devient elle-même une zone pourvoyeuse de migrants, une zone de départ. Elle expulse alors les familles qu’elle avait attirées au début du siècle. L’ensemble des transformations agraires survenues dans la région depuis 1950 s’accompagne d’une forte crise démographique. Dès 1950, la population dispersée dans les hameaux de la commune n’augmente plus. Les ranchos n’absorbent plus la croissance démographique ; c’est le bourg de Coalcomán qui en bénéficie. Sa population double (+111 %) entre 1950 et 1960. Elle représente alors plus de 35 % de la population totale de la commune. Après 1960, la population de la commune diminue d’un tiers en une dizaine d’années, alors que le taux de croissance démographique est de 3,4 %/an pour l’ensemble du Mexique entre 1960 et 1970. Après 1970, la croissance démographique de la commune reprend lentement mais le niveau atteint en 1960 n’est pas encore retrouvé en 1980. La population des hameaux et celle du bourg participent toutes deux à ce rétablissement, la proportion des personnes qui habitent au bourg restant à peu près stable (35 %) (fig. 32).